Сегодня здоровье населения стало показателем общественного развития, возросла роль таких социально-экономических факторов, как самосохранительное поведение населения, его материальная обеспеченность и эффективность системы охраны общественного здоровья. Степень их влияния существенно зависит от институциональной среды, которая обеспечивает возможности равного доступа населения к современным методам сохранения и восстановления здоровья. Для достижения этой цели в России началось реформирование системы здравоохранения, которое, несмотря на сложности реализации, уже способствовало формированию таких позитивных тенденций демографической динамики, как рост продолжительности жизни и снижение материнской и младенческой смертности.

Второй демографический переход характеризуется увеличением значимости здоровья как компонента качества населения, которое из индивидуального показателя стало параметром, отражающим состояние общества. Особенно важны такие социально-экономические факторы, как самосохранительное поведение, материальная обеспеченность населения, система здравоохранения, эффективность которых зависит от специфики государственного управления и институциональных особенностей. В условиях роста численности пожилого населения (старше 60 лет) и увеличения «пенсионной» нагрузки особую важность приобретают меры, направленные на повышение ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) и снижение смертности населения в трудоспособном возрасте. На макроэкономическом уровне здоровье во многом зависит от доступности государственной системы здравоохранения, однако еще во второй половине ХХ в. в странах, завершающих эпидемиологический переход, снижение заболеваемости и смертности прекратилось, что свидетельствовало об исчерпании возможностей общественного здравоохранения, особенно ощутимое при ограниченном государственном финансировании.

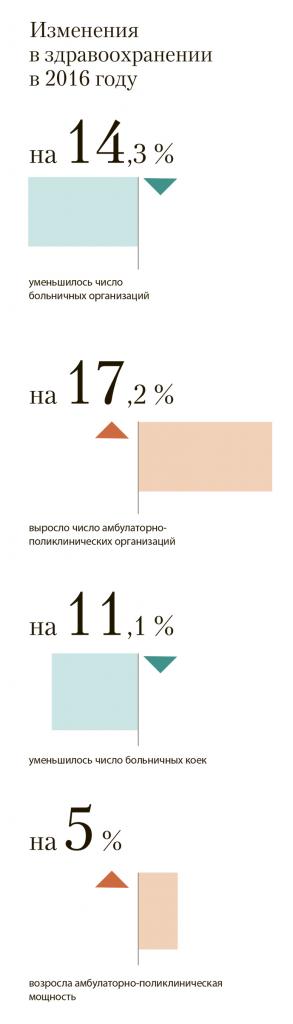

Система здравоохранения формирует условия и возможности охраны здоровья для всех граждан, и главной задачей становится обеспечение всем равного потребления медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями граждан. Это невозможно без финансирования здравоохранения, которое за постсоветский период сократилось примерно вдвое, до 3,7–3,9% ВВП, что потребовало реформирования всей системы оказания медицинской помощи (Улумбекова, 2015). Реформы, с одной стороны, имели целью стандартизацию диагностики и лечения, обеспечивающие одинаковый доступ к современным методам сохранения и восстановления здоровья, а с другой – ориентировались на повышение ответственности населения за свое здоровье и развитие самосохранительного поведения. Эти процессы протекают неравномерно, институциональный переход опережает изменение индивидуальных патерналистских традиций, приводя к разрыву между потребностями населения и возможностями государства удовлетворить их. Так, в 2016 г. 0,5% детей до 18 лет, нуждающихся в медицинской помощи, не получили ее, и изменения тенденции пока не наблюдается: в 2011 г. таких детей было 0,7%, в 2014 г. – 0,8% (Росстат, 2018). Отчасти причина была в реструктуризации сети лечебно-профилактических учреждений, которая заметно изменилась в пользу амбулаторной помощи – с момента активизации реформы в 2011 г. число больничных организаций в 2016 г. уменьшилось на 14,3%, а амбулаторно-поликлинических выросло на 17,2%, но число больничных коек уменьшилось на 11,1%, а амбулаторно-поликлиническая мощность возросла лишь на 5% (Росстат, 2017). Рост числа амбулаторно-поликлинических организаций опережал сокращение больничных, т.е. все больные, для которых сократили число больниц, могут обратиться в поликлиники, число которых увеличивалось даже быстрее, чем уменьшалось число больниц. Это имело бы положительный эффект, если бы эти новые амбулатории смогли принять тех пациентов, которым не стало места в больницах. Однако получается, что теперь в больницы не попадает примерно каждый десятый (сокращение на 11,1%), а увеличившиеся амбулатории могут принять лишь каждого двадцатого (их возможности выросли лишь на 5%, т.е. на 1/20). Таким образом, очевиден даже количественный разрыв – половина из пациентов, не принятых на стационарное лечение, не сможет получить его и в амбулаторном формате; выход из положения возлагается на «дистанционное здравоохранение», эффективность которого прямо зависит от инфраструктуры коммуникации и уровня самосохранительного поведения населения.

Система здравоохранения формирует условия и возможности охраны здоровья для всех граждан, и главной задачей становится обеспечение всем равного потребления медицинских услуг в соответствии с реальными потребностями граждан. Это невозможно без финансирования здравоохранения, которое за постсоветский период сократилось примерно вдвое, до 3,7–3,9% ВВП, что потребовало реформирования всей системы оказания медицинской помощи (Улумбекова, 2015). Реформы, с одной стороны, имели целью стандартизацию диагностики и лечения, обеспечивающие одинаковый доступ к современным методам сохранения и восстановления здоровья, а с другой – ориентировались на повышение ответственности населения за свое здоровье и развитие самосохранительного поведения. Эти процессы протекают неравномерно, институциональный переход опережает изменение индивидуальных патерналистских традиций, приводя к разрыву между потребностями населения и возможностями государства удовлетворить их. Так, в 2016 г. 0,5% детей до 18 лет, нуждающихся в медицинской помощи, не получили ее, и изменения тенденции пока не наблюдается: в 2011 г. таких детей было 0,7%, в 2014 г. – 0,8% (Росстат, 2018). Отчасти причина была в реструктуризации сети лечебно-профилактических учреждений, которая заметно изменилась в пользу амбулаторной помощи – с момента активизации реформы в 2011 г. число больничных организаций в 2016 г. уменьшилось на 14,3%, а амбулаторно-поликлинических выросло на 17,2%, но число больничных коек уменьшилось на 11,1%, а амбулаторно-поликлиническая мощность возросла лишь на 5% (Росстат, 2017). Рост числа амбулаторно-поликлинических организаций опережал сокращение больничных, т.е. все больные, для которых сократили число больниц, могут обратиться в поликлиники, число которых увеличивалось даже быстрее, чем уменьшалось число больниц. Это имело бы положительный эффект, если бы эти новые амбулатории смогли принять тех пациентов, которым не стало места в больницах. Однако получается, что теперь в больницы не попадает примерно каждый десятый (сокращение на 11,1%), а увеличившиеся амбулатории могут принять лишь каждого двадцатого (их возможности выросли лишь на 5%, т.е. на 1/20). Таким образом, очевиден даже количественный разрыв – половина из пациентов, не принятых на стационарное лечение, не сможет получить его и в амбулаторном формате; выход из положения возлагается на «дистанционное здравоохранение», эффективность которого прямо зависит от инфраструктуры коммуникации и уровня самосохранительного поведения населения.

Самосохранительное поведение приобретает особое значение на фоне массового роста неинфекционных заболеваний (НИЗ), распространение которых во всем мире приобрело характер эпидемии с высокой летальностью. ВОЗ объединяет в НИЗ сердечно-сосудистые заболевания (инсульт, инфаркт и проч.); злокачественные новообразования (онкологические заболевания); хронические респираторные заболевания (хроническая обструктивная болезнь легких, астма и проч.); сахарный диабет. В 2017 г. в РФ от болезней системы кровообращения произошло 47,0% смертей, от новообразований – 15,8% (Министерство здравоохранения РФ, 2018).

Хотя за последнее десятилетие ОПЖ увеличилась более чем на пять лет и продолжает расти, в 2017 г. она составила, по данным Росстата, 72,68 года, увеличившись за год на 0,81 года, достигнув у мужчин 67,58, у женщин – 77,62 года. К 2017 г. не достигнуты показатели «Смертность от новообразований» (в том числе от злокачественных) до 190 случаев на 100 тыс. населения и «ОПЖ при рождении» (75 лет) (Министерство здравоохранения РФ, 2018). Рост продолжительности жизни в значительной мере связан со снижением смертности лиц трудоспособного возраста (16–55/59 лет), которая за 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. снизилась на 8,5% (с 517,6 до 473,4 на 100 тыс. человек трудоспособного возраста). Последовательно снижается и гендерный разрыв между ОПЖ мужчин и женщин, который в 2011 г. составлял 11,57 года, в 2016-м – 10,56 года, в 2017-м – 10,04 года.

В 2017 г. достигнуты исторические минимумы материнской и младенческой смертности: материнская смертность снизилась с 47,7 на 100 тыс. родившихся в 1990 г. до 7,3 за 2017 г., младенческая смертность уменьшилась с 17,4 на 1 000 родившихся живыми в 1990 г. до 5,5 за 2017 г. За 2017 г. общий коэффициент смертности (ОКС) составил 12,4‰, что на 3,9% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., а смертность от НИЗ сократилась еще больше: на 4,8% – от болезней системы кровообращения (584,7 на 100 тыс. населения), на 2,3% – от новообразований (196,9 на 100 тыс. населения), на 12,3 % – от болезней органов дыхания (Министерство здравоохранения РФ, 2018).

Согласно отчету о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Министерство здравоохранения РФ, 2018), за 2011–2016 гг. была достигнута положительная демографическая динамика некоторых показателей здоровья сельского населения:

-

на 2,5 года (с 67,99 до 70,5 лет) выросла ОПЖ при рождении (для городского населения – рост на 1,84 года, до 72,35);

-

на 6,6% (с 15,2‰ до 14,2‰) снизился ОКС (для городского населения – на 3,1%, до 12,4‰);

-

на 25,3% снизилась смертность от болезней системы кровообращения (для городского населения – на 15,1%), болезней органов дыхания – на 10,3% (для городского населения – на 6,1%);

-

на 16,5% (с 9,1‰ до 7,6‰) уменьшилась младенческая смертность (для городского населения – на 16,7%, с 6,6‰ до 5,5‰);

-

на 27,3% (с 1,1‰ до 0,8‰) снизилась детская смертность, достигнув уровня городского населения;

-

на 12,7% (с 7,1‰ до 6,2‰) снизилась смертность в трудоспособном возрасте (для городского населения – на 14,0%, с 5,7‰ до 4,9‰);

-

на 12,5% (с 56,2‰ до 49,2‰) снизилась смертность лиц старше трудоспособного возраста (для городского населения – на 6,7%).

В условиях демографического старения вопросы сохранения здоровья населения приобретают особую важность, поэтому цели Государственной программы РФ «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства РФ 26 декабря 2017 г., предполагают к 2025 г.:

-

увеличение ОПЖ при рождении до 76,0 лет;

-

снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 на 100 тыс. чел.;

-

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500 на 100 тыс. чел.;

-

снижение смертности от новообразований (в том числе злокачественных) до 185 на 100 тыс. чел.

При добавлении нового комментария на данный материал, Вам на почту будет приходить уведомление об этом со ссылкой на новый комментарий. В любой момент Вы можете отписаться от уведомлений, перейдя по специальной ссылке в тексте письма.

Для активации подписки, просьба перейти по ссылке в письме!

На бесплатных отделениях только помирать хорошо. Все остальное лучше за деньги.